ちょっと前に書いたように、オーストラリアにWHや留学にいっても、シェア探しは大変だわ、バイト探しも大変だわ、おまけに学生ビザが取りにくくなるわで大変な状況でありました。それが多少なりとも緩和されてきたかな、雪解けになってきたかな、台風も通り過ぎて薄日がさしてきてかなーという感じがします。そのあたりのことを書きます。

先に要旨を書いておくと

(1)シェア探しがいっときほど大変ではなくなってきている

(2)仕事探しも多少楽になっている気がする

(3)語学学校によっては、日本人用のスペシャルプライスとして値下げしているところもある

です。

(3)はもっぱら日本の事情によるもので、ここでは1と2をメインに書きます。

まずこれまでの復習で、「ちょっと前に書いた」記事のリンクです

2022年コロナ明けのオーストラリアへの爆発的な人口流入と将来像

22年12月:オーストラリア都市部の賃貸クライシス

24年02月:オーストラリアという選択肢は今もアリか?

簡単にいえば、コロナ期のロックダウン鎖国を2年も続けた反動で、国境開放になった途端、世界から留学生が押し寄せてきた。一時的な人口増加で、賃借物件は奪い合いになり、家賃は高騰し、バイト先も奪い合いになった。オーストラリアの最低時給が日本の2倍(でも生活コストは2倍以上なのだが)ということで、どっと日本からWHさんが押し寄せ、全く仕事が得られずすごすごと帰るハメになった。

もっとも、なんでもかんでも留学生(増加)のせいにされているけど、絶対数でいえば数十万人レベルで、人口2600万のオーストラリアにおいては微々たる比率です。シェア(賃貸)とバイトのハードな状況の本当の理由は、コロナ明け以来、もっぱら政治的な理由で世界的に金利をあげてきた愚策によるものだと思います。なんでこんなにアホみたいに金利を必死にあげてきたのか(アメリカをはじめ西側諸国は大体そうで、日本は幸いこの流れに乗ってなかった)、これは言い出したら政治論になるので深く書くのはやめますが、事実の問題として、ほんと馬鹿みたいにずーっと金利をあげてきたわけです。

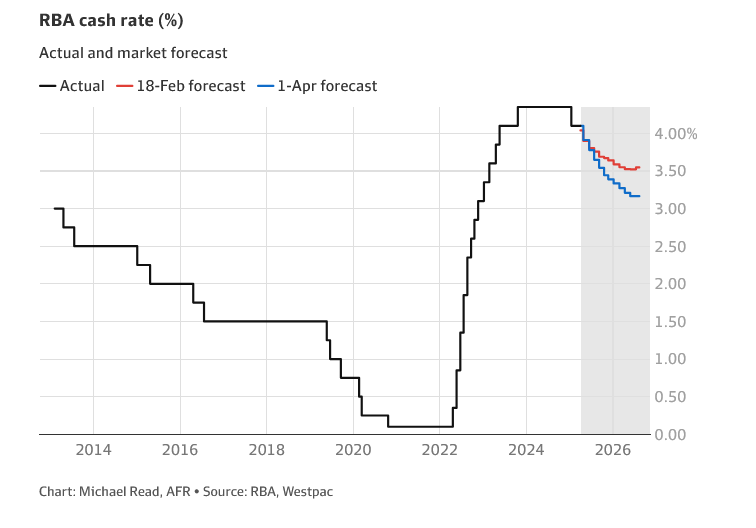

下のグラフは、Finacial Review紙の記事から引用したものですが、ここ10年のオーストラリアの金利(公定歩合)の変化を示すものです。

これを見れば一目瞭然で、22年のコロナ明け以来、無茶苦茶に金利をあげてきてました。もう連続十数回、偏執狂のようにあげていた。ところが、2025年2月に0.25%下げました。これは2020年11月から初めての下げで、丸4年以上ぶりに下げたと。画期的な下げだったわけです。4月はさらに下げるか?という予想もあったんだけど、現状維持でした。ただ、潮の流れは変わったかなーという気がします。

これは住宅ローン返済にあえいでいるオージーにとっては福音でしょう。こちらは変動金利で借りる人が多いので、レートが上がると返済額が増えるし、そうなると月の可処分所得(おこずかい)が減る。カフェとかランチとか節約気分になる。実際、Uber Eatsなどで稼働しているとそのあたりは実感します。こっちも全然稼げないし。

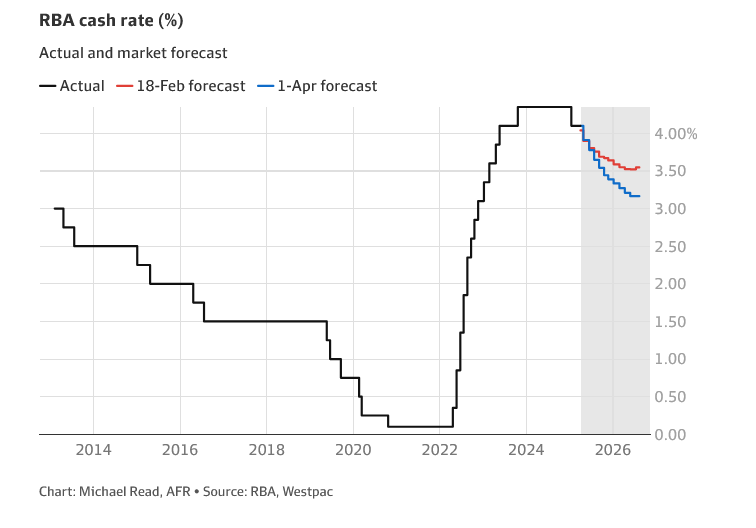

多少統計的な論拠を示すと、以下のグラフは、The Gurdian紙の経済記事から引用したものです。

最初のグラフは、ここ数年(20年から24年)のオーストラリアの生活水準の変化を示したものです。一人あたりの可処分所得の差と内訳です。右端の灰色の部分が総合計ですが、どーんと1297ドルも減ってます。お小遣いが月間13万円も減ったら、そりゃ節約モードになるでしょう。内訳をみると右から2番目のモーゲージ(住宅ローン)が一番大きな理由になってることがわかります。

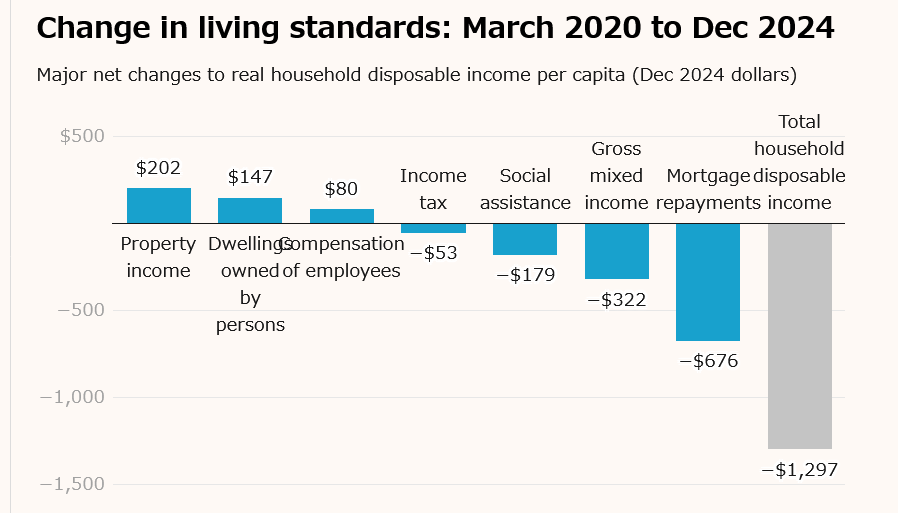

次のグラフは、もっと長いスパンでみて、ローン返済が可処分所得の何%を占めるか?の歴史的推移です。

とりあえず右端の22年以来の急上昇です。金利が上がるたびに、お小遣いの中からローン返済の占める割合が上がっているのがよくわかります。もうお小遣い減りっぱなしで、しんどいわけです。

歴史的にはさらに興味深く、過去の金利でいえばバブル前後の頃は金利がなんと18%もあったのですけど、それでもお小遣いのなかで占める割合は4%ほどで、7-8%の現在の半分です。リーマンショックの頃でも金利7%だけど、比率は8%で今よりもちょっと高いくらいです。つまり昔は多少ローン返済が増えようが余裕だったのが、今は本当に余裕がなくて、0.1%の上昇ですらビビットに反応して、しんどくなっている、ということです。

逆にいえば、仮に0.25%の金利下落であっても体感的にはかなり楽になった感じがするのではないかと思われます。

果たして本当にそうか?と、街の雰囲気や生活実感と突き合わせてみると、実際そうなっている感じがします。

つまりだんだん余裕がでてきて、景気が良くなった感じがする。もともと遊んでないと死んでしまう陽気なオージーなので、我慢していた外食その他を増やしている気がします。これはUberなどをやってると露骨にわかります。お客が多少なりとも増えてくると、厳しい経営を強いられていた外食産業も多少なりとも息を吹き返すし、スタッフも最小限に減らしていたのが、多少は増やすようになり、それがバイト探しのしんどさを緩和するようになったのではないかと。

実際見ていたら、昔は店に4-5人バイト君が働いていたカフェでも、だんだん減ってきて、しまいにはワンオペみたいにやってたのが、またスタッフが増えてきましたもんね。

バイト探しが多少なりとも楽になったというのは、現場関係の他からも聞きます(つきあいのある語学学校のスタッフとの雑談とか)。

一方、不動産関係ですが(シェアや賃貸)、これまで金利が高くて不動産投資をするメリットがない(資金調達コストが高すぎて投資として成立しないとか、転売しようにも買い手が少ない)→だから不動産が動かない→動かないと人の入れ替えがないので、賃貸やシェアの出物も激減する→少ない物件の奪い合いになるから需給バランス的に家賃も上がるという悪循環でした。多少は緩和された気もします。

あとですね、デリバリーで回ってると、家の改築をするところが増えましたね。その種の作業車や、作業現場が前よりも増えている実感はあります。これはお化粧直しをして売りに出す準備なのかなー。

直近でシェア探しを手伝った感覚でいえば、前よりも近くの物件は増えているし、値段が下がっているかどうかまでは微妙だけど、たしかに楽になった感じはしますね。ただ一般家賃そのものは高止まりで、まだまだ本格緩和には遠いですけど、学生ビザを出し渋ってる政策で学生数が全体に減って、それがシェア争奪戦の競争率を下げているかのようにも思えます。

まあ、まだ金利0.25%下落でしかないのですが、4年ぶりの雪解けは結構大きいと思います。これからもまた下がるかもという期待もあります。アメリカのトランプもガンガン下げていくと発言してますし(まあ、あの人は目くらましの発言が多いのでよくわからないけど)。

ということで多少は緩和してるのかな?どうかな?という感じです。統計的にも、現場にいる人間の肌感覚でも、多少情況は好転しているような気がします。「多少」「気がする」という曖昧な言い方で申し訳ないけど、そんなリアルタイムで明確にわかるもんじゃないですよ。日本のバブルが弾けたときでも、現場感覚では「あれ、ちょっとおかしいな」という程度の感じでしたから。あとになってからよくわかるという。昔の神戸大震災もリアルタイムで大阪で体験しましたけど、現場のナマの感覚は「あー、びっくりした」程度のことで、あとでテレビ見たら、「うわー、こんなことになってるのかー」と改めて驚いたもんです。現場なんかそんなもんですよ。

さて、

(3)の日本人価格ですけど、昔は日本人価格というと割高だったんだけど、最近の日本人は金欠気味なので(稼いでも保険料その他でもっていかれるし、円安だし)、救済的に安くなってるところもあって、時代の流れを感じますね。ただ、多少なりとも安くなるのは嬉しいところです。

「多少」とはいっても結構大きいです。学校によりけりながら、昼間のコースで週50ドル、長期留学用の夜のコースでも270が230に減るとか、年間に均してみたら、爆上げした学生ビザ代の差額分くらいは余裕で補填できるんじゃないかな。週50ドル(5千円)違うなら、10週で5万、30週で15万ですもんね。

今後どうなるか、注目されておくと良いですよ。