お次は翼さんです。

お子さんを旦那さんにタッチしてからの出動なので夜が好ましく、京都駅周辺の居酒屋でもということで、ちょろっと予習をしてみました。

駅ビルとかイオンとかの施設ではなく(高いしね)、京都駅至近なんだけど、観光客ゼロ、地元ローカル100%ぽい店ということで、2つばかり候補を。京都駅の西側の大通り(油小路通)をわたってすぐのところ。

最初の店は、Google Viewで見てもわからず、かなり入り組んだところにありそうなので、まず行ってみる。

ガビーン、また閉店している。別に定休日でもなんでもないのに、又かよーって、何度続くのかこのパターンは。

そういえば「たどり着いたらいつも雨降り」って曲があったけど、ここまできたので証拠写真的に、がっかり顔をしてもらった翼さんの一枚。

ま、しゃーないね、で次の店へ。

100メートルくらいしか離れてないし。今度は無事に空いてました。問題は座れるかどうかですが、いけました。ただ、途中二組くらいと相席になりましたけど、別にこちらは気にもならないし、そういう大衆的な雰囲気が好ましくもある。

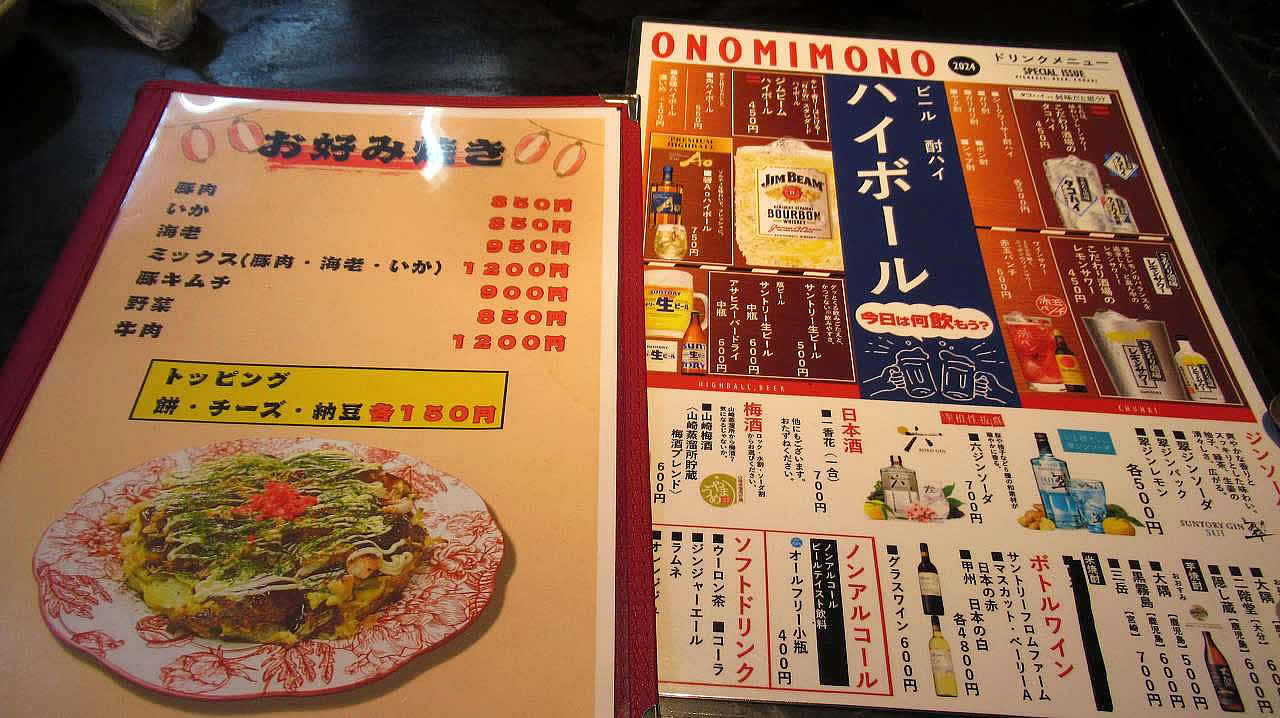

まずはお通し(結構凝ってる)がきて、メニューをおもむろに。

テーブルの鉄板があったからお好み焼き屋さんがベースなのかな。関西には多いですよね。「とんぺい」とか他の地域にはない食べ物もあるし。

だけど僕は今日は「豚キムチ」。なぜかというとシドニーにいるときに、ふと豚キムチを思い出したのですよね。なんかの映画のシーンで「おっちゃん、豚キムチくれ」と役所広司がカウンターで叫んでるのがあって、それをどういうわけか思い出して、それから豚キムチが食べたくなった。向こうにはないもんね。まあ自分で作れるんだけど、雑然とした居酒屋の雰囲気もコミにしての話で、作ればいいというものでもない。

その夢(大げさな)が叶うときがきた。

豚キムチ

時間は前後するけど、とりあえず乾杯。

あらかじめ下調べしてたけど、でも安いよ、ここ。特に飲み物。酎ハイとか450-500円であるし。値段もさることながら、濃度が高い。普通酎ハイとかサワー系は、殆どフレイバー水みたいなもんで、アルコールなんか申し訳程度に入ってる程度だけど、ここのはしっかり酒が入ってる。カパカパ飲んでたら、帰り歩いてて、微妙に千鳥足になったくらい。

ぷはーとやって、「どうスか、最近」みたいな取り留めもない居酒屋喋り。いやーさすが本場日本、ええ感じやね。シドニーにも居酒屋が増えて、IZAKAYAなんかもう英単語として通用してるんだけど、高級ブラッセリーみたいなノリで緊張してしまう。クソ高いし。なんでizakayaブームなのかというと、これは個人的な推測だけど、ニセコあたりにいってたオージーが現地で居酒屋体験をしてそれが口コミで伝わってたのではないかと。又聞きだけど、知り合いのオージーが日本の居酒屋にハマって、居酒屋すげー、超いいと吹聴しまくって、居酒屋にいくためだけにまたJAPANに行くとか言っていたと。多分彼一人ではなく、それなりのボリュームでそういう人々がいて、これは商売になるということで広がったのではないかと。

しかし、それは僕が求める居酒屋ではない。庶民的で気楽にくっちゃべる感じが良いのだから。

で、どうすか最近?話で、翼さんの近況は、それはもう子供さん中心の生活にならざる得ないし、それはそれで納得している。旦那さんともうまくいってる感じでしたねー。って僕がリポートするのも変なのだけど、お互いがよく見えてる感じ。自分中心視点でいえば色々不満は当然あるけど、相手の立場からしたらそれを求めるのは酷だよなーというのを双方わかってる感じで、わかってるのがまた分かるから、まあこんなもんかなと。それってかなり上手くいってる気がするぞ。水を向けたら、ここを先途と日頃の愚痴が決壊したダムのように迸(ほとばし)っても僕は驚かないけど、全然そんな感じではない。

これはブリカマ。ホッケを頼んだら品切れになってしまって、代わりにこれ。

話はあっちゃこっちゃ飛んで、旅話。どこ行きたいか?といえば、僕は前にタンザニアとか思ってたんですよね。有名なキリンホテルがあるので。サーバルワイルドライフというらしい=ケニアにもジラフマナーというホテルがあるらしいが。

ロシアも実は面白いらしくて。翼さんはすでにロシア旅行もしていて、地元の人と結構喋ったんだけど、誰一人プーチンを悪くいう人がいないのが意外というか、ほーと思ったとか。

でも中国が今おもしろいという言うね、行ってきた人皆そういう。ウィグルなんかも弾圧だなんだと盛んに言ってた反動で、行ってみたら弾圧どころかメチャクチャ良かったというアメリカ人がSNSで上げてて、もう人の噂に戸は立てられずで人気スポットになって、去年のウィグルエリアの観光客数がなんと3億人だと。僕はちらと1000万人と勘違いしてて、それでもとんでもない数字だなと思ってたら3億?まあ実際動画とか見てると死ぬほどキレイなのよね。ヒマラヤ方面の高峰(天山山脈かな)を望みながら大草原を芝スキー(ソリ)で突っ走る観光アトラクションのビデオみて、コレやってみたいと思ったわ。

そういえば中国のアニメで作画が凄いと言われてた「大王饶命」ってのがあって、そのOP見たら確かにカッコいい。作画、特に色彩感覚がぶっ飛んでて凄いです。Xで大王饶命で検索するといくらでもある。面倒だろうから貼り付けておきます。

Never skip this one 👊🔥#大王饶命 OP

By #阿萨Aza https://t.co/KfBWPwVpHT pic.twitter.com/g16yEkx6f5— Kecap! COCOMA: C3-4! CA10 SAT: J31-32 (@rafa_kecap) January 12, 2023

音楽もカッコよくて、チョッパーベースにラップが乗るんだけど、これ最初中国語のラップだと思った。ところがこれ英語なのよね。ラップ特有の発音で、とてもそうは聞こえないけど。何かの拍子で演奏してる動画をみつけて、演ってるのも白人でした。

ただ、途中で主人公らしき人のセリフが断片的に聞こえるんだけど、若者がリアルで喋る中国語ってこうなんだというのが新鮮でした。ほとんど日本語に聞こえる。空耳なんだけど「クビだよ」「なに?」とか聞こえて、ああ喋ればいいのかー、それなら自分にも喋れそうだなとか。

どんどん世界から新しいものが出てきてくれて、うれしいわ。こういうの探すの面白いし、中高生の頃にロック聴き漁ってたのと同じで。

アフタヌーンで連載されている「ミライライフライ」って漫画も面白い。またサロンで紹介するつもりだけど、中国の今のリアルがとてもおもしろい。

舞台は精華大学か北京大学っぽい大学で、合格率0.03%というのでひっくり返る。僕のやってた司法試験ですら一番難しいときで精々1.6%でしたからね。合格したら一生安泰なんて甘いもんじゃなくて、さらに過酷な競争がある。ドキュメンタリー映像を撮るという主人公がいちいち壁にぶちあたる物語だけど、テーマは超硬派で重すぎるくらいの本格派。でも青春群像として面白い。「ハチミツとクローバー」みたい(テイストは全然違うけど)。ああ、「ブルーピリオド」の方が近いかな。大学ってやたら「変なやつ」が次から次へと登場するんだけど、それが面白い。この作者さん、沙村広明を敬愛してるのか、絵が似てます。でもって書評にも書いてあったけど、逸刀流みたいな奴らが出てくる。現代中国のリアルなところが山盛りあって、そこが一番面白い。「あいつの巻き舌の北京訛を聞いてるとイライラする」とか、「四川人の”そんなに辛くないよ”を真に受けてはいけない」とか。あと中国のUber(Hungry Pandaとかシドニーにもある)の苛烈に減点される報酬体系の厳しさ。文筆でバイトするのにもノルマが毎日1万字という凄まじさで、生存競争ハンパねーなーというのがわかる。でものんびり暮らしたいなら雲南省とか書かれてたりもする。

中国怖いとか悪いとか言われてる意味がわからんのよね。あんなの面白がるべきじゃないの?てかさ、面白いもんってだいたい恐いよな。それって、かつてビートルズやドリフを叩いてた馬鹿な大人みたいな感じ。よく知りもしないでイメージで勝手に盛り上がってるという。漫画は低俗って未だに思ってるネアンデルタール人みたいな人もそう。一回騙されたと思って体験したら?と言っても、あんな低俗なもの!で聞く耳持たず。知らなきゃ低俗かどうかも分かんないじゃん?って言っても頑として手を伸ばそうとしない。もう宗教みたい。

そいえば排外主義とか差別とかあるけど、僕は日本人は基本的にそんなに差別的ではないと思ってます。ただ閉鎖部落の村民のように無知すぎるので、すぐに怖がる。でも無知が原因なら、知ってしまえば氷解する。尊王攘夷や鬼畜米英が一夜明けたら180度変わってしまう。知っても、仲良くなっても、仲間として一緒にやっていても、愛していても、それでもなお「あいつは別」というのが差別だと思うけど、日本人は教条的な部分(絶対◯◯すべき!とか)が比較的少なく、ふわっとした感覚一発で生きてるところがある。ふわっとしてるから厳格なヒエラルキー(階級)もない。妖怪にヒエラルキーがないのと同じ。

以下の話は、この席でも語ったし、過去に何度も書いたのだが、案外知られてないので、また書きます。知っておいていい話なので拡散してほしいくらいなので。オーストラリアに住み始めた頃、いろいろオーストラリアを知るために読み漁ってた本で、”white Tribe of Asia”というインドネシア人のジャーナリスト(Ratio Hardjono)が書いたオーストラリア本があり、その冒頭の方に、アボリジニと国外から来た訪問者との交流史を書いたくだりがあります。

その部分を要約すると、

「1880年頃(明治初期)から日本人がオーストラリアの北部にやってくるようになった。Trepang(食用ナマコ)と真珠を取りにきたのだ。彼ら日本人と地元のアボリジニとの関係は終始友好的であったし、第二次大戦によって途絶えるまでの期間、一度も揉め事はなかった。日本人の高度な航海技術は、同じ海の男としてのアボリジニと相通じるところがあったし、相互にレスペクトしあった。日本人はナマコや真珠を取る作業のために地元のアボリジニを雇ったが、特に上下関係は設けず、常に別け隔てなく接し、彼らと一緒に寝て、食事をともにし、雑談をしていた。日本人はアボリジニの文化を敬い、彼らのやり方に一切口出しはしなかった。

現在(出版は1994年)においても、Lockhart Riverエリアの長老たちは、イギリスの艦船に追いかけられるのを振り切った日本人船長の航海技術の巧みさを懐かしそうに語る。このエリアのアボリジニ集落では今でもライスを食べ、唐辛子の酢漬けを好む。アボリジニの神話のなかには、日本語の人名や単語すらあるし、双方の血を引く子孫もいるらしい。結局のところ、オーストラリアにやってきた様々な人々のなかで、日本人こそが最もアボリジニからの尊敬を勝ち得ていたのではないか(原文は、”Of all newcomers to Australia’s shore, it would seem that the Japanese were the most respected by the Aborigines.”)

この考察が正しいかどうかの検証はできてないのだけど、第三者のインドネシア人(母親はオーストラリア人。高校までインドネシアで、シドニー大学へ留学。インドネシア最大の新聞社の記者として稼働)から見ているので客観性はあると思う。インドネシアが、日本とアボリジニの関係に敢えて虚偽を述べるメリットもないし、本題とは直に関係ない前史部分だし。

さらに私見を加えれば、多分この日本人達が、名も無い現場の漁師だったからこそ良かったのだと思う。同じ日本人でも、明治から昭和にかけての役人というのはメチャクチャ威張り散らしていたらしいし、星新一の「人民は弱し官吏は強し」を読んでると追体験できます。もう何度も腸が煮えくり返る思いがする。植民地支配下においてもそうだし、高度成長の頃の駐在員なんかもそうかな。何が違うかと言うと、いわゆるエリートになると上下関係が自分のアイデンティティになってしまう人が結構居るんだろうなー。誰かを見下すといい気分になれるという麻薬にハマってしまう。そういう毒素に侵されていない素の庶民、圧倒的大多数の人はそうではないのでしょう。

とかなんとか話していたら、結構いい時間になってしまいました。相席多しで、店内写真も撮るのが憚られていたのですが、だいぶ空席が目立つように。

そろそろお開き~ということで、店の前で。フラッシュ焚けばよかった。

翼さん、おつきあいくださってありがとうございました。廣瀬くんも来月にはお子さんが生まれるんで、あれこれ教えてあげてくださいって僕が頼むのも変な話だけど(笑)。