オンラインサロンに載せたやつだけど、たまにはこっちにも載せておきます。

「言語化と記号の破壊」の漫画:[たなか亜希夫] リバーエンド・カフェ 全9巻

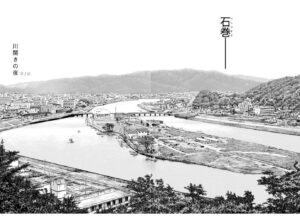

作者の故郷でもある(らしい)、宮城県石巻(いしのまき)市(仙台の右隣くらい)を舞台にした漫画。

原則一話完結のショートストーリが延々と続き、「ふーん、ははは」とお気楽に読める。

語られている内容はかなりヘビーでディープだったりするのだけど、重くなる前にさらっと終わる。「え、そんだけ?」と拍子抜けするくらい。このヘビーな内容を、ギャグ落ちで終わらすか?って感じ。

主人公の少女は、まだ10歳のとき、東北地震に被災し、あっという間に津波に飲み込まれ、水中で死にかけ、やっとどっかの家の屋根にしがみつき、救助される。救助される間も眼の前で人々が死んでいくのを見てしまう。両親はそのまま消息を絶ち、死体も浮かばない。

あんな瓦礫の下にいたら、お父さんお母さん、寒くて可哀想、、と瓦礫の山を棒を差し込み、両親を探す。一段落したあともその虚しい努力は続く。その過程であまりにも多くの死体を見てしまい、心が壊れる。瓦礫に突き立てられた棒の先には赤いリボンが巻きつけられ、その下には死体がある。

復興は進み、日常は回復するが、その過程で助成金欲しさに平然と大嘘をつく大人達の醜悪な姿もいやというほど見せつけられる。

復興の合言葉である「絆」という文字がそこかしこに書かれているが、その押しつけがましさ以上に、絆=縛り付けるというネガティブなイメージをいだき、高校二年のときに、ぼそっと「この言葉、嫌い」とつぶやいてしまう。それをクラスメートに聞かれ、SNSでたちまち広がり、以来、学校では徹底的にいじめられる。「あと1年半の辛抱だ」でじっと我慢して耐え抜く。担任の教師は、「面倒くさいこと言うんじゃねえぞ」的な圧を加えていじめには無関心だし、進路指導でも一度も目を合わさず通り一遍に終始する。生活は叔母に世話になるも、叔母は両親の保険金を使い込み、ヤクザな男とに騙されて、主人公を残して逃げてしまう。

大自然に傷つき、人の世に傷ついた少女。しかし彼女には寄り添ってくれた人々がいた。

そして、その稀有な歌の才能を見出し、開花させてくれた。魂の一番深いところまで傷ついたがゆえに、そのレベルでの感受性で、90年前のブルース歌手、ベティ・スミスのレコードが染み渡る。黒人差別全開だった当時、黒人だった彼女は、その歌唱力を見出されミュージシャンとして脚光を浴びていたが、それでも事故で大怪我したのに黒人だからで入院を拒否され死んでしまう。

いじめられて、迫害されて、差別されて、我慢して、我慢して、我慢して、それでもまだいじめられ続けて、、、そんな人生がエンドレスに続く。そんななかでも生きてしまう自分、生きるという意志とかではなく、生きてるいるという存在そのものから、どうしようもなく出てきてしまうなにかの「力」。それを声に宿らせる。本物のブルース。「だけど失望と争い以外何も見つからない、それで争いの多いこの世界を旅し続ける」という歌詞が90年の時を隔てて、波長共鳴し、彼女のなかにあった何かを発火させ、昇華させていく。

やがて才能を見出された彼女は、高校卒業と同時に東京に行き、瞬く間にプロ歌手としてデビューし、演奏活動をする。20歳になった彼女が、コンサートで2年ぶりの地元を訪れたときに知ったことは、、、

——–

という具合にスジだけ書くと、めちゃくちゃ重くて悲惨なのだけど、読んでる限りでは「きゃはは」と笑えてしまう。軽妙なユーモアとペーソスで、いい感じに薄味に仕上げられている。

例えば、

「サイレンの音を聞くと頭痛がして、意識を失って、、」「そ、それって、PTA」「PTSD」

って具合に、寄り添うとかいっても、「PT、、、なんだっけ?」というレベル。

また、同じ学校でいじめられてる同士で友達ができかかっても、陰険なクラスメートによって裏切りを強制された友達の振る舞いにまた傷つく、、、しかし、「その子を責めたらいかんぞ、彼女にとっては生き抜いていくための選択なんだ」とカッコいいことを言うんだけど、「”いい事言ってやったぞ”的な」というリアクションで迎えられる。

こんな調子で「あはは」で終わってしまう。え、それで終わり?という。

読んでるうちにだんだんわかってくるのは、この作者の言いたいことで、それは主張とかテーマとか言ってしまっていいのかもわからんし、ただの趣味嗜好なのか、曖昧なんだけど、その曖昧な感じこそが良いという。それは、無理に言語化なんかしなくていいんだ、したら嘘になるんだ、という。

それは「絆」という本来は善意の意図で発せられた言葉なんだろうけど、言葉にしてしまった時点で、それは一人歩きをはじめ、偽善化し、ファシズム化し、ひいては悪用される。

こういった作者のスタンスは「言語化」というものの破壊であり、ひらたく言えば、「チャラい言葉でわかったような気になってんじゃねーよ」ってもどかしさでもあるのだろう。

「寄り添う」とかいう口当たりもいい言葉も、シンパシー成分の高い温かいぽい言葉を並べ、優しく接すればいいってもんなの?という発想にもなる。

この漫画の、誰が主人公なのかわからんのだけど、喫茶店のマスターがいます。タイトルのリバーエンドカフェでいえば、河口の河川敷か中洲みたいなところにぽつんと建ってる一軒家カフェ。マスターと主人公の少女が出会うところから物語は始まるのだけど、このマスターが狂言回しのような役割をします。

このマスターが結局一番救ってくれるんだけど、しかし、およそ「寄り添う」ってイメージではない。

学校でいじめられているという話をしても、「がはははは~!」と大口開けてアホ顔で笑う。そりゃ、そんなこと言えばいじめられるわなあって。だけど、「だが、なかなかいいぞ、悪くない」と肯定する。「お前が言ったことは間違ってない、絆ってのは本来そういう意味だ」「思ったことを口に出すのは自由だ」という。初めて自分の意見を肯定してくれる人に出会う。

でも結果としていじめられてるんだけどっていうと、「自由には困難が伴う」とさらっと。

なんか「寄り添う」というよりも、この親父が自分の感性や趣味を単に言ってるだけなんだわね。

しかし、それでいいのだ。というか、それ以外の何ができる?ということでもある。わかったような顔をして、全然肯定も理解もできないことを、「うん、そうだよね」と相槌打っても、結局は嘘なんだかし、嘘はつかれる方からすればミエミエだし。

ならば、相手をどうしようとか、どう思われようとかいう気持ちは全然なく、単に自分の思うことをズケズケ言う方が、五分対等に接してくれるという意味では救いになると思う。ま、救おうとかいう気持ちは全然ないんだけど、無いからこそ良い。

—–

ところで、このマスターを始めとして、出てくる連中が、もう濃くて、濃くて、どろっどろに濃いんだけど、それがでも、彼女にとっては救いになってる部分はある。なんかもう、なにもかもが破格過ぎてしまって、ちまちま悩んでること自体がぶっ飛んでしまうというか。

マスターの世界は、全共闘とか団塊世代の、昭和の香りが一番濃い頃の感じ。当時は「カフェ」なんて言葉ではなく「喫茶店(サテン)」オンリーだけど、サテン文化は確かにあった。今以上に濃厚にあったかも。でもって、お約束のようにオーディオマニアであって、JBL(たぶん)のスピーカーが積まれ、しっかり見てないけど、たぶん名器と言われたマッキントッシュのパワーアンプっぽいのがあったり。で、コーヒーをサイホンで(エスプレッソマシンというイタリア系ではない、当時そんなのなかった)。

でもって、思想的、、というよりも、単に性格なんだと思うけど、あの時代、「高度経済成長?うっそくせー」って思ってる人は沢山いたし、「作られた消費生活幸福」の薄っぺらさに反吐が出るような思いの人も結構いた。てかむしろ言論的には主流だったのかもしれない。

そんな感覚、そんな気分でこの物語も進む。

これはもう作者であるたなか亜希夫氏の感覚そのものかもしれない。以前エッセイ825で、「[たなか亜希夫×ひじかた憂峰] リバースエッジ 大川端探偵社」を軽く紹介しましたが、あれと今作はテイストが似てます。似てるというか、続編と言われても疑いもせずに読んでしまうかも。「リバース」「リバーエンド」で似てるし。

「探偵社」もどうしようもなく濃いキャラが満載で、それが面白かったけど、ここでも沢山でてくる。

超高齢で隠居然としたシゲ爺は、しかしいまだに煩悩大全開で、幻のブルーフィルムがとか、日活ロマンポルノの名作がとかはしゃいでいるし、貫禄あり過ぎる演歌歌手の永巌寺ひろこは主人公の歌の才能を見抜いて人を紹介してくれるし、みるからに怪しげな占い霊媒師のおばちゃん(殺人罪で服役出所)、戦後のパンパン時代から売春一筋の石巻ジェーン姐さんは、「女は死ぬまで現役さ」というセリフを吐いて、警察に説教されようが罵倒されようが今日も街頭にたち、ストリッパーのローズマリー姐さんは最後の一花を咲かせて翌日に満足して死ぬし、それどころか、猿と鹿が物語を作ったり、人魚姫がでてくるわ、黄泉神話もどきの怪談があるわ、なんの説明もなく縄文時代になるわ、軽快にぶっ飛ばしてます。もう「それって、何の意味が、、」というこましゃくれた疑問を持ってるとおいてけぼりにされる。

一貫していえるのは、世間でもっともらしく言われている概念の嘘くささ。「もっともらしい」ものであればあるほど、嘘くさい。

人間ってそんなもんじゃないだろ、そんなお綺麗で、いい子ちゃんじゃないだろ、もっとセコくて、猥雑で、しょーもない人間だからこそ、ほろっときたり、いいことやってりするんだからねって、寅さんにも通じるような独特な「昭和人情リアリズム」ともいうべき世界観。

そこでは、わかったようなもっともらしい概念や言語化は切って捨てられる。

同時に「記号」も小気味いいくらいに、木端微塵にされる。

だいたいJKが主人公でありながら、エロにも、恋にもいかない。1ミリもいかない。かつてここまでエロくないJK像があっただろうか?と言うくらい非エロ。容姿容貌もそうだが、制服のスカートに下にジャージ穿いてるくらいですからね。

またマスターとなんだかんだ親密になってるんだけど、親密感はゼロだし、いい感じになりそうなときも「加齢臭が」とかいって終わり。何の発展性もない。

そのマスターがひそかに泣いて偲んでいる死んだ恋人はさぞかし美人かと思いきや、普通、てかかなり地味系。また、人魚姫も当然のように美女デフォルトなんだけど、これもありえないくらい普通に地味女。そういえば、小人の「妖精」も、道路工事のおっちゃんような髭ヅラでいかついし。ことごとく「記号」を破壊して回ってる感じ。

—————

そして、その最たるものが、現実の復興に伴う違和感。

「絆」の独り歩きもそうだが、異様に細密に時間をかけて描かれている、石巻市の現実の風景。

それも河口の昔の橋が取り壊され、新しい橋が架けられ、やたら高い土手をめぐらして視界をさえぎり、、というハコモノ行政的な、無機的な風景。

「なんか違う」「そうじゃないだろ」ってもどかしい思いが、通奏低音のように鳴っているんじゃないかな。

と同時に冒頭に、そしてラストに同じことが書かれているのだが、石巻市の由来。

海底に大きな岩があって、それが海流に大きな渦を生じさせるから「石巻」という。

その連想から、死者も生者も、過去も未来も、全部渦のように巻き込まれ、混沌とし、その大きなうねりのなかで、また新しい生が生まれていくというイメージ。

なので主人公を救ってくれるのも、死者たちの魂だったりもするし、それが当たり前のように生じ、なんの解説もない。解説なんか必要ない。人間とは、人の世とは、本来そういうものなのだから。

そういえば、途中でてくる石巻が産んだ天才彫刻家、高橋英吉。戦争につれていかれガダルカナルで31歳で逝去してしまったこの天才が、漫画を書いてるヨシオという子供のところに降臨し、憎まれ口を叩く。以後延々現れ、男の子が漫画家のアシスタントとして石巻を去るまで続く。「相変わらずヘタクソなポンチ絵を描いてるのか」「マンガ!」。そして創作に大事なことを教えてくれる。「鉛筆でちまちま描いてるんじゃない、お前の線にはチカラがない。ペンで一気に描け」「描くべきものはすでにそこにある、あとは掘り出してやるだけだ」と、東京に出ていく前に「お前はもう大丈夫だ、強くなった」と背中を押してくれる。

これは作者の石巻愛でもあると同時に、本来のテーマでもあると思う。

死者とか生者とか関係ない、人は人の生き方、生き様、その仕事などを通じて共鳴する。主人公が90年前のレコードをきいて、その魂の波長に共鳴したように、マンガ志望の子供が高橋英吉の逞しい彫刻に感動し、僕もこんなふうに強くなりたいと思ったように、時を隔て、場所を越えて、魂の波動は共鳴しうるし、それは芸術に限ったことではないし、普通の市井の人々の生のありようからも伝わる。

それこそが本当の絆なんだろうけど、もはやそんな言葉も必要ない。言葉にしなくていいし、しない方がいい。ただ、大渦のような混沌があるだけで、それで十分なんだと。